![]()

The admissibility of evidence according to COGEP and the motivation for sentences as an element of due process

A admissibilidade das provas segundo a COGEP e a motivação das sentenças como elemento do devido processo

![]()

Stefanía Jeanneth Tovar Jacome 1 ![]()

1 Universidad Técnica de Ambato. Ambato-Ecuador. Correo: sj.tovar@uta.edu.ec

Fecha de recepción: 30 de abril del 2024. Fecha de aceptación: 20 de noviembre de 2024

El Estado ecuatoriano, por constituirse en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, consagra en la norma constitucional el debido proceso, que establece entre otras garantías constitucionales, la motivación en las resoluciones de

los poderes públicos. En cambio, la prueba, es instrumento jurídico fundamental utilizado en la valoración de los hechos, ha sido objeto de estudio a lo largo del tiempo y se distingue por características específicas, como su utilidad, relevancia y conductividad. En el derecho ecuatoriano, según lo expuesto en el Código Orgánico General del Procesos (COGEP, 2015), se clasifica específicamente en prueba documental, testimonial y pericial (Ávila y Paredes, 2024). Al considerar su valor, es necesario evaluar el debido proceso y la motivación de las sentencias, planteándose la eficiencia según la normativa vigente.

El estudio tiene impacto jurídico porque es necesario establecer los problemas presentes en la admisibilidad de la prueba y la motivación, así establecer argumentaciones vinculadas a que los jueces respeten las disposiciones constitucionales y legales sobre la adecuada motivación y fundamentación de las sentencias, enunciando las reglas o principios que rigen la argumentación jurídica y los fundamentos fácticos establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N° 1158-17-EP/21. En este sentido, el tema ha sido elegido considerando la motivación respecto de la validez del Estado constitucional de derechos y justicia, y en estricta aplicabilidad de los principios procesales.

El estudio se ha caracterizado por un enfoque cualitativo de carácter fenomenológico. En este sentido, a nivel cualitativo se ha indagado el eje central de la investigación a través de la revisión bibliográfica encontrada al respecto. La técnica utilizada fue una revisión bibliográfica, porque se desarrolló un análisis de fuentes primarias que tratan acerca de la motivación y la admisibilidad de la prueba. Se ha descrito el objeto de estudio con base en las fuentes pertinentes del derecho, así como investigaciones encontradas al respecto en buscadores científicos. El alcance de este estudio es descriptivo, con lo que se ha podido fundamentar el problema, a nivel teórico y conceptual, a partir de una investigación documental de las diferentes fuentes del derecho y de la aplicación, principalmente, de los métodos analítico-sintético y exegético.

El objetivo del estudio fue analizar la admisibilidad de la prueba según el COGEP y la motivación de sentencias como elemento del debido proceso. Se realizó una revisión bibliográfica aplicándose el método analítico–sintético fundamentándose en la comprensibilidad argumentativa de las variables especificadas.

El origen del debido proceso se encuentra en el derecho anglosajón con la evolución del principio de debido proceso legal porque el precedente histórico más crucial se remonta al siglo XIII cuando los barones normandos obligaron al rey Juan Sin Tierra a instar el establecimiento de una constitución. Al establecer los antecedentes del debido proceso, Prieto (2003), plantea el concepto como “[…] la actividad judicial

ordenada para resolver reclamaciones, que se desarrolla en el seguimiento y observancia de principios, recogidos en el concepto de justicia, y particularizados en las normas procesales y las de cada proceso” (p. 817).

A grandes rasgos, el debido proceso no solo se refiere a una serie de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos para que una ley, sentencia o resolución administrativa sea fundamental como válida. Asimismo, es una garantiza del orden, la justicia, la seguridad en cuanto no se vulnera la seguridad jurídica para los ciudadanos en una democracia (Paredes et al., 2022).

El debido proceso generalmente se incorpora a la parte dogmática de la Constitución escrita de los derechos reconocidos de primera generación porque forma parte de un grupo de derechos conocidos como derechos individuales, civiles y políticos al ser considerado un derecho fundamental superior (Agudelo, 2005). El debido proceso legal no es otra cosa que la institución de origen anglosajón referida al debido proceso legal, como garantía con sustrato constitucional del proceso judicial, definida por un concepto que surge del orden jurisprudencial y justicia que sustentan la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado (FixZamudio, 1987) citado por (Gómez Lara, 2006, p. 345).

El debido proceso involucra que se cumplan las formalidades que deben efectuarse en un proceso por los organismos jurisdiccionales cumpliéndose con los requisitos establecidos en la Constitución de 2008, con el objetivo que los derechos subjetivos de las partes no tengan riesgo de ser desconocidos, obteniéndose un pronunciamiento dentro de un proceso justo y sin errores, en menor tiempo, su omisión podría tener como consecuencia violaciones y causas de nulidad de los actos derivados de dicho proceso (Bravo y Coello, 2019).

En Ecuador, las garantías del Debido proceso están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 específicamente en el artículo 76, en la que se establecen varios numerales y literales respecto de las garantías que se deben cumplir para observar el debido proceso. Asimismo, es fundamental mencionar la definición que la Corte Constitucional del Ecuador establece respecto del debido proceso, tales como: Sobre el conjunto de garantías con las que se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo esté sujeto a reglas mínimas para proteger los derechos garantizados por la norma constitucional, constituyendo esto un límite a la acción discrecional de los jueces (Corte Constitucional, 2016, p. 10).

Al considerar estas concepciones los principales componentes del debido proceso, se le define como una serie de garantías fundamentales destinadas a asegurar que los procedimientos y sus resultados se acerquen lo más posible al ideal de justicia estipulado en el texto constitucional, ya que estos son obligaciones del Estado en cualquier proceso judicial o administrativo (Castro y Mendoza, 2021).

La prueba es una actividad encaminada a demostrar la verdad de una afirmación. Es un sistema mediante el cual se puede probar la existencia, autenticidad y naturaleza de los hechos y actos jurídicos que los jueces y tribunales deben tener en cuenta a la hora de resolver los litigios que se le someten. Cabe señalar que la prueba no puede determinar la autenticidad absoluta de los hechos. La prueba es válida y puede tener componentes de convicción (Derecho Ecuador, 2005).

Etimológicamente, la palabra prueba, al igual que probo, deriva del vocablo latino probus, que significa bueno, honesto; por tanto, lo probado es bueno, correcto, auténtico. Podemos concluir en este punto que la concepción de prueba radica en una actividad procesal especial, cuyo producto de dicha actividad es, producir el conjunto de motivos o razones, que, de los medios aportados por las partes, se deducen y que proporcionan al juzgar conocimiento de causa, para los efectos del proceso (Artavia y Picado, 2018, p. 1)

Es necesario considerar su importancia. Taruffo (2008) ha señalado que es crucial que los tribunales confirmen la veracidad de los hechos en disputa y que dicha veracidad debe evaluarse considerando los medios de prueba relevantes y admisibles. En consecuencia, la prueba debe considerarse como el medio capaz y necesario para verificar la autenticidad de los hechos relevantes, a fin de alcanzar uno de los objetivos primordiales en la administración de justicia.

La prueba hoy ha sido resultado de un desarrollo significativo a lo largo de la historia, ya que ha sido necesario resaltar los diferentes períodos de esta, para definir el origen, utilidad y relevancia de lo que la doctrina ha expresado sobre los medios de prueba. En la antigüedad, el Derecho Romano tuvo una gran influencia en la prueba, ya que en los distintos procedimientos que se realizaban en aquella época, la prueba nació como un mecanismo que no sólo tenía como objetivo fundamental esclarecer los hechos, sino que también tenía la necesidad de regular lo que éticamente estaba permitido. Al considerar los aspectos acerca del Derecho Romano formó su sistema también sobre la base de la costumbre, se manifiestan y definen expresamente diversos medios de prueba calificados como lícitos que podrían practicarse en la fase procesal pertinente: a) el testigo, cuyas declaraciones fueron los testimonios; b) los documentos que tienen, como modalidades, la escritura y los libros (códices); c) las declaraciones de las partes; d) el juramento; e) la confesión; f) el interrogatorio; g) la inspección judicial; y h) la pericia (Ávila y Paredes, 2024).

Según Taruffo citado por Cárdenas (2022), se considera que: la prueba judicial desarrolla una función demostrativa, en tanto proporciona una base cognitiva y racional para la selección que realiza el juez al individualizar una versión comprobable y veraz de los hechos relevantes del caso, y justificar racionalmente tal elección (p. 176).

La función principal de los medios probatorios, por tanto, es convencer al juez de los hechos establecidos en la demanda o contestación de esta, para que, mediante la

práctica de la prueba, los jueces evalúen y analicen toda la prueba en su conjunto, y, basándose en una sana crítica, tomar una decisión razonada, fundamentada y justificada (Ávila y Paredes, 2024).

En la normativa ecuatoriana, específicamente en el COGEP en el artículo 158, se analiza la finalidad de la prueba: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos” (Asamblea Nacional, 2015).

En el artículo 159 del COGEP, también se plantea aspectos cruciales de su aplicabilidad:

La prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición en contrario.

La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia, con las excepciones previstas en este Código.

Todo documento o información que no esté en poder de las partes y que para ser obtenida requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para solicitar a la o al juzgador que ordene a la otra parte o a terceros que la entreguen o faciliten de acuerdo con las normas de este Código.

La práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Para demostrar los hechos en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no violente el debido proceso ni la ley (Asamblea Nacional, 2015).

La prueba evidencia un importante aspecto de posibilidad, es decir, otorga a las partes la oportunidad de contar con las herramientas para defenderse de los hechos que se les imputan. En este contexto, la prueba aporta al proceso, no sólo ayuda a sustentar la teoría de las partes, sino que también proporciona conocimiento a la autoridad jurisdiccional, que es la parte sustancial que dirige el proceso, el conocimiento de la verdad jurídica. Por estas circunstancias que puedan presentarse, el juez deberá evaluar todos y cada uno de los medios probatorios debidamente integrados en el proceso, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Ley. Entre estos medios se encuentran la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial, las cuales se establecen dentro del COGEP. Estos medios, según su naturaleza, deben atender a la naturaleza específica del hecho que se pretende probar, siempre que cumplan con los requisitos de utilidad, pertinencia y conductividad. Estas características son fundamentales, ya que deben sustentar la prueba, ayudando al juez a establecer su decisión en el caso (Ávila y Paredes, 2024).

Al mencionar la admisibilidad de la prueba objeto de investigación, el COGEP en el artículo 160 indica que:

Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer la verdad procesal.

En la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente.

La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya obtenido con violación de la Constitución o de la ley.

Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir.

La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda variar fundamentalmente (Asamblea Nacional, 2015).

La valoración de la evidencia es uno de los aspectos más relevantes a debatir, en vista de que, dentro del COGEP, se limita únicamente a lo siguiente: Para que la prueba sea apreciada por el juez, deberá ser solicitada, practicada e incorporada en los términos establecidos en este Código. La prueba debe apreciarse en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, dejando de lado las solemnidades prescritas en el derecho material para la existencia o validez de determinados actos. El juez tendrá la obligación de expresar en su decisión, la valoración de todas las pruebas que hayan servido para justificar su decisión (Asamblea Nacional, 2015).

Según la Constitución del Ecuador de 2008, la motivación de las sentencias constituye una garantía fundamental del derecho constitucional al debido proceso, y, por lo tanto, todos los jueces deben sustentar sus decisiones con pruebas, alegatos, argumentos y razones. Este motivo determina la legalidad y validez jurídica de la sentencia en el ordenamiento jurídico del Estado constitucional del Ecuador. En el artículo 76.7 de la Constitución del Ecuador se indica que:

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, art. 76.7).

Además, la Corte Constitucional afirmó que el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación no debe comprenderse simplemente como la enunciación de la normativa jurídica y los hechos de un caso, existe la necesidad de que la motivación de toda decisión judicial debe estar justificada para cristalizar el fundamento del juez para tomar la decisión (Cacpata et al., 2021).

La importancia del derecho a la motivación de las resoluciones de las autoridades judiciales constituye una garantía del debido proceso. La adecuada motivación del proceso es un derecho fundamental para las partes en el proceso, porque

son las facultades y obligaciones de los administradores judiciales, si hay falta de motivación se presentan consecuencias para los ciudadanos y administradores judiciales. Por lo tanto, juegan un papel importante en la administración de justicia, estas resoluciones se resuelven sobre el ejercicio o limitación de las partes procesales (Paredes et al., 2022). Además, la motivación como componente constitutivo del debido proceso y la seguridad jurídica, constituye un derecho fundamental reconocido en la norma constitucional, por tanto, su aplicación es directa e inmediata para los legisladores y otras instituciones del Estado (Vásquez, 2020).

Entre otras cosas, la importancia de la debida motivación de las resoluciones radica en garantizar el principio al debido proceso como expresión del principio de tutela procesal. En este sentido, las autoridades, y en particular el poder judicial, tienen el deber de proporcionar una explicación clara y ordenada de los fundamentos de hecho y de derecho en los que basan sus decisiones. En consecuencia, la falta de motivos válidos y consistentes indicaría una falta de motivo o justificación para la existencia de la resolución y es por tanto inconstitucional. Este hecho se sanciona con la nulidad, sin perjuicio de la pretensión de una de las partes o de oficio se requiera de las sanciones penales, civiles y disciplinarias acorde a la intensidad y gravedad del daño causado (Liza, 2022).

Específicamente, la motivación es una condición de validez de las resoluciones, lo cual, es un rasgo típico de los Estados constitucionales (Garza y Álvarez, 2019). La doctrina entiende la motivación como el esfuerzo del juez por explicar y justificar su decisión, mostrando las razones que la respaldan y asegurando que esté alineada con una interpretación justa y objetiva del derecho. (Ferrajoli, 2005). El artículo 76 numeral 7(l) de la Constitución de la República del Ecuador vigente establece que las razones de las decisiones judiciales dictadas por los distintos jueces son constitucionalmente imperativas, pueden sustraerse a la ratio decidendi (el motivo o motivo de la decisión) adoptada por un servidor público de cualquier rango, sobre la base de la indisponibilidad del deber de motivación, convirtiéndose en la única génesis del conocimiento y control de la decisión (Tuqueres et al., 2023).

La motivación es fundamental según la sentencia N° 1158-17-EP/21 este cambio la manera de analizar a la garantía de la motivación. El motivar no es más que justificar la decisión judicial adoptada, aportando un argumento convincente e indicando las decisiones fundadas que toma el juez.

La justificación del fallo, de la decisión contenida en la sentencia, dependerá ahora de las premisas formuladas en el propio documento judicial. Entre ellas, tendremos premisas fácticas, relativas a los hechos del caso y normativas, relativas a las normas aplicables (Ferrer, 2011). Por tanto, la motivación se relaciona con el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica (Oyarte, 2006).

El motivar significa ofrecer una justificación, no una explicación de la decisión en cuestión, es decir, lo que busca la motivación es sustentar los preceptos legales

inconducentes y razonables. Esta motivación debe ser entonces coherente, consistente, no contradictoria e inequívoca. Existe entonces una relación evidente entre la motivación y la actividad judicial. La motivación es una actividad interna del juez, que requiere que se dote de un marco argumentativo racional a la decisión judicial, donde toda justificación jurídica tenga una justificación interna (Tuqueres et al., 2023).

Por lo tanto, la naturaleza jurídica del principio de motivación como garantía constitucional del debido proceso está determinada en la Constitución vigente, porque es un componente de una adecuada configuración judicial y su alcance es transversal al poder público, al mismo tiempo, representa el derecho de los ciudadanos frente ius imperiun del Estado.

La motivación como mandato constitucional se fundamenta en el principio de legalidad propio del Estado de derecho, porque la resolución es una expresión jurídica lógica de la acción del Estado, no una acción arbitraria y garantiza el control constitucional del cumplimiento de las funciones de las instituciones del poder público (Milione, 2015).

En la figura 1, se presentan los vicios de la motivación desde la teoría de Valenzuela (2020) para comprender los errores que se pueden presentar durante el proceso judicial que se refieren al contenido y no al procedimiento o forma que se establece para la realización de la motivación. El autor identifica tres específicos que no se encuentran relacionados con aquellos definidos por la Corte Constitucional de Ecuador. Se plantean tres vicios como: 1. Ausencia o falta de motivación; 2. Defecto de motivación y 3. Los defectos tienen carácter de sustanciales.

1. ausencia o falta de

motivación

3. los defectos tienen el carácter de sustanciales

2. defecto de motivación

Vicios de la motivación

Vicios de la motivación

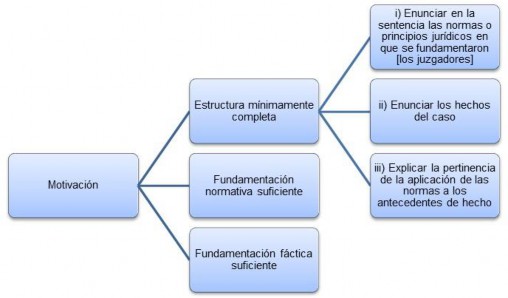

Pero las teorías acerca de la motivación en la jurisprudencia planteada por la Corte Constitucional difieren de aquellas planteadas por algunos autores. Antes de establecer los tipos de vicios motivacionales se detallaron los planteamientos dados por la Corte Constitucional y que se representaron en la figura 2, 3 y 4. Inicialmente, en la

figura 2 se presentaron los elementos de la motivación con base a los criterios de la Corte Constitucional, sustentándose en la sentencia No. 1158-17-EP/21, que define la estructura mínima completa, la fundamentación normativa suficiente y la fundamentación fáctica suficiente, las sentencias emitidas deben cumplir con los criterios planteados al momento de presentarse como resoluciones, los jueces tienen la obligación de garantizar su cumplimiento durante el proceso judicial.

Criterio rector de la motivación según la Corte Constitucional del Ecuador

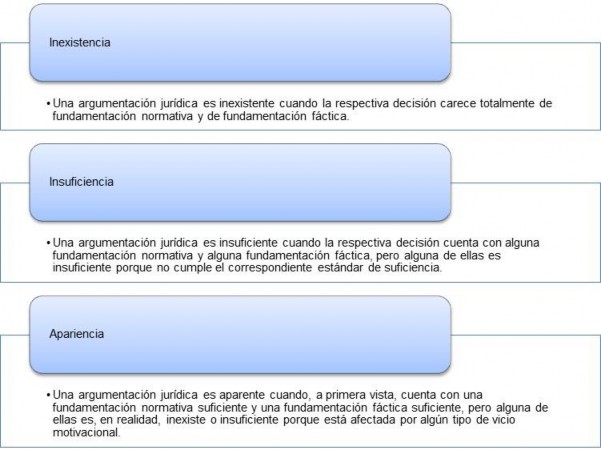

En la sentencia referida, la Corte incluyó los tipos de deficiencia motivacional que son diferentes a los vicios. En la figura 3 se detalla los tipos de deficiencia motivacional que se pueden presentar en alguna sentencia o resolución cuando no esté debidamente motivada sustentándose en la argumentación jurídica inexistente, insuficiente o aparente. Estos difieren de los vicios motivacionales, pero pueden presentarse cuando la decisión no cumple con el criterio rector de la sentencia No. 1158-17-EP/21.

Tipos de deficiencia motivacional

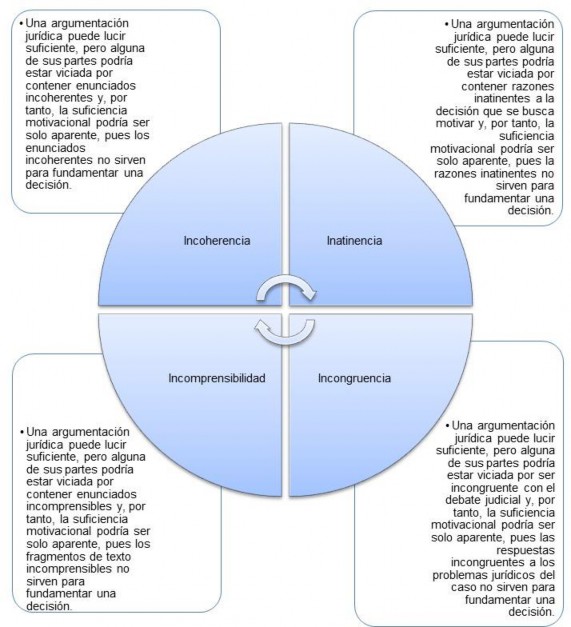

En la misma sentencia, se plantean los vicios motivacionales que podrían presentarse, los problemas jurídicos no están debidamente respondidos por algún problema en el proceso judicial. En la figura 4, se expone cuatros tipos de vicios motivacionales: incoherencia, inatinencia, incongruencia e incomprensibilidad. Estos se pueden presentar en las sentencias o resoluciones dictadas por el juez. La Corte estableció en su sentencia la tipología, con la finalidad de garantizar la motivación y cumplir con el debido proceso.

Tipos de vicio motivacional

La admisibilidad de la prueba en el marco del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) constituye un pilar fundamental del debido proceso, donde se establece que toda prueba presentada debe cumplir con los principios de pertinencia,

conducencia y utilidad. La motivación de las sentencias, a su vez, es un deber judicial que garantiza la transparencia y la racionalidad en la valoración de las pruebas admitidas, conforme al artículo 76 de la Constitución ecuatoriana vigente. Esta motivación se configura como un elemento esencial del debido proceso, pues permite que las partes comprendan las razones jurídicas y fácticas que sustentan las decisiones del juzgador, asegurando que la resolución no sea arbitraria y que respete el derecho a la defensa y al acceso a una tutela judicial efectiva.

Algunos estudios han analizado la motivación y la admisibilidad de la prueba. Por ejemplo, Figueroa (2020), plantea que la motivación debe considerarse bajo dos dimensiones: primero, como la verbalización de los motivos que han llevado a la decisión y como justificación tanto en la admisibilidad y la valoración de la prueba como en la emisión de la sentencia. La decisión judicial no solo se encuentra justificada con la selección de los principios y normas jurídicas, sino también en relación con el razonamiento jurídico sobre los hechos, con la finalidad de cumplir con los postulados de la Constitución del Ecuador.

Para ser específico en estos planteamientos, Tuzet (2021), indicó que, las pruebas presentadas en el juicio permiten a los investigadores llegar a veredictos precisos sobre los hechos litigiosos. La evidencia es necesaria para respaldar las afirmaciones fácticas hechas por las partes y las conclusiones de hecho realizadas por quienes toman las decisiones. Pero la evidencia per se no produce veredictos. Para ello existen al menos cinco requisitos sobre la prueba jurídica: 1) la prueba debe ser admisible de acuerdo con las normas del ordenamiento jurídico pertinente; 2) debe ser presentada a los investigadores mediante algún acto ostensivo; 3) debe ser "inferencializada" por las partes y los investigadores, ya que la evidencia no habla por sí sola y los participantes en una disputa tienen que construir argumentos probatorios con base en los elementos presentados; 4) debe evaluarse para determinar su valor probatorio o, mejor dicho, las inferencias y argumentos probatorios en juego deben evaluarse para determinar el sustento, garantía o justificación probatoria proporcionados por las premisas a las conclusiones; 5) los investigadores deben considerar si la evidencia cumple con el estándar de prueba relevante, o si se ha satisfecho la carga de la prueba relevante.

En cambio, Ferrer (2011), relaciona la prueba y la motivación, en sus argumentaciones detalla que en el último siglo se ha constituido en habitual entre estudiosos del derecho procesal y juristas establecer una curiosa combinación del formalismo relacionado con las normas y el escepticismo respecto de las posibilidades de lograr conocimiento de los hechos a través de la prueba en el proceso judicial. En materia probatoria se señala que el objetivo de la prueba en el proceso judicial es convencer al juez de la veracidad de unos hechos que se afirman existentes en la realidad. En lo que respecta al tema de la motivación, se fusionan fuertes exigencias de motivación (comprendida como justificación) por lo que concierne a las premisas normativas de razonamiento, la quaestio iuris, y débiles o inexistentes exigencias de motivación (concebida como expresión del iter mental de los factores causales de la

decisión) por lo que corresponde a las premisas fácticas, la quaestio facti. Para comprender este concepto, De la Oliva citado por Ferrer (2011), manifiesta que:

No es exigible, ni legal ni racionalmente, que toda sentencia dé cuenta detallada del porqué de cada declaración de certeza positiva de un hecho (eso es la declaración de “hecho probado”) (y, en su caso, muy raro pero posible, de las declaraciones de certeza negativa: certeza de la inexistencia de un hecho): no es tampoco legal ni racionalmente exigible que se explique pormenorizadamente por qué unos hechos han sido considerados dudosos (“no probados”) pese al esfuerzo probatorio que haya podido desplegarse (p.23).

Al comparar con otras investigaciones se analiza la motivación de las sentencias judiciales por su importancia como garantía relacionada con el debido proceso. Para Valenzuela (2020) reúne ciertas características entre las que destacan las vinculadas a la prueba. Esta implica efectos incluso fuera del proceso, entendida como un concepto comprensivo tanto en la fundamentación fáctica como en la jurídica.

También, hay criterios compartidos entre la normativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. El Código General de Proceso de Uruguay acoge un criterio similar al propuesto por la Corte Constitucional del Ecuador, entiende que la motivación es un concepto comprensivo tanto en la fundamentación jurídica como fáctica de las sentencias. Según Abal Oliú (2016), en lo que respecta a la fundamentación fáctica, la normativa uruguaya establece que el tribunal debe indicar "los hechos que se tienen por ciertos", es decir, aquellos cuya existencia o inexistencia se resuelven de manera independiente de la actividad probatoria y "los que han sido probados", relacionados con aquellos cuya afirmación de existencia o inexistencia por parte de un tribunal depende de la prueba.

Taruffo (2013), señaló que el fenómeno de la prueba de los hechos y el de la motivación de la sentencia tienen una asociación estrecha, de casi recíproca implicación. Valenzuela (2020) indicó que la motivación en materia probatoria cumple un rol determinante; si la valoración de la prueba no es considerada durante la motivación de la sentencia, no es posible ejercer los componentes fundamentales del debido proceso como el derecho a impugnar las decisiones. No solo deben observarse los medios que un tribunal valoró de manera positiva para la fundamentación de la decisión, sino también aquellos contrarios a la conclusión.

Klett (2014), específica que no existe un mandato que obligue a un tribunal a pronunciarse de forma expresa en la sentencia sobre los medios evaluados, por lo cual se deben enumerar, reseñar y analizar aquellos en los cuales se fundamenta su resolución. Taruffo (2013), menciona que la motivación en la sentencia basada solo en las pruebas favorables al juicio efectuado por un tribunal sobre los hechos, representa el riesgo del sesgo de confirmación que se presenta al seleccionar la información disponible con la finalidad de confirmar una evaluación propia que provoque una distorsión del razonamiento.

Pero al hacer referencia a los fundamentos de la motivación aprobados por la Corte Constitucional. Ferrer (2011), planteó que respecto de las premisas fácticas del razonamiento, la motivación judicial debe tener en cuenta como base de su justificación que los hechos sustentados en dichas premisas forman una hipótesis sobre los hechos que tienen una mayor fundamentación, que constituye la hipótesis más probablemente verdadera y supera los estándares legales previstos por el derecho para este tipo de casos.

Otra argumentación es detallada por Rivera y Correa (2021), indican que la motivación es una de las garantías constitucionales del debido proceso; existe un conjunto de requisitos para su efectiva aplicación en ordenanzas, estatutos y sentencias. En Ecuador la motivación es considerada uno de los elementos básicos para prevenir y controlar la valoración arbitraria de la apreciación de la prueba por parte de los jueces. Por lo tanto, es necesario justificar y explicar los razonamientos que llevaron a la solución adoptada, porque los derechos constitucionales de seguridad jurídica imponen al juzgador la obligación de motivar y fundamentar sus fallos.

Los problemas inherentes en la justicia ecuatoriana están vinculados con la subestimación de estos elementos en los procesos judiciales, donde las decisiones de los jueces frecuentemente carecen de una motivación adecuada y las pruebas no logran demostrar los hechos de manera convincente. Los autores sostienen que la motivación, como garantía constitucional, no debe limitarse únicamente a la exposición de los fundamentos de la decisión, sino que también debe considerarse como una herramienta esencial para asegurar la correcta valoración y admisión de la prueba.

La discusión en torno a la admisibilidad de la prueba según el Código Orgánico General de Procesos la motivación de sentencias como elemento del debido proceso revela una serie de cuestiones críticas que tienen un impacto profundo en la administración de justicia en el Ecuador. Al analizar estas variables, es fundamental destacar cómo el COGEP establece un marco normativo que busca asegurar que solo se admitan pruebas pertinentes, conducentes y útiles en el proceso judicial, lo cual, se alinea con los principios de legalidad y equidad. Al mismo tiempo, la motivación de las sentencias se erige como una garantía procesal clave, que asegura la transparencia y justificación de las decisiones judiciales, permitiendo así la comprensión y evaluación de estas por parte de los involucrados y de la sociedad en general.

Los fundamentos jurídicos teóricos muestran que, desde la implementación del COGEP, ha habido un esfuerzo consciente por parte del legislador para definir con claridad los criterios de admisibilidad de las pruebas, con el fin de evitar la arbitrariedad en los procesos judiciales. El COGEP establece que las pruebas deben ser admitidas cuando cumplan con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, lo que significa que deben estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, ser capaces de contribuir a la resolución del conflicto y aportar información relevante para el caso.

Este enfoque tiene como objetivo garantizar que las pruebas no solo sean legales, sino también esenciales para la formación del juicio del magistrado.

Los estudios revisados indican que, en la práctica judicial, la admisibilidad de la prueba puede verse afectada por factores como la discrecionalidad del juez, la falta de claridad en la argumentación de las partes y la interpretación subjetiva de los principios mencionados. Esta situación puede conducir a una admisión o exclusión indebida de pruebas, lo cual compromete el derecho a un juicio justo y al debido proceso.

El análisis de la admisibilidad de la prueba según el COGEP y la motivación de sentencias como elemento del debido proceso evidencia la importancia de estos aspectos para la garantía de un juicio justo y equitativo. Mientras que el marco normativo establece principios claros para la admisibilidad de pruebas y la obligación de motivar las sentencias, la práctica judicial aún enfrenta retos que deben ser abordados para mejorar la calidad y coherencia de las decisiones judiciales. La capacitación continua de los operadores de justicia, junto con reformas procesales que reduzcan la carga de trabajo y permitan un análisis más detallado y motivado de las pruebas, son pasos necesarios para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, y así fortalecer la confianza en el sistema judicial ecuatoriano.

Los criterios definidos por la Corte Constitucional deberían ser implementados e incluso reglamentarse como parte del proceso judicial, desde la presentación y admisibilidad de la prueba que constituye un elemento fundamental para evitar los posibles vicios y deficiencias en la motivación. Los hechos requieren de pruebas que sean la base de la decisión del juez, cumpliéndose con el criterio rector, aunque difieran los juicios acerca de los vicios tanto en el análisis presentado por Valenzuela (2020) y en el documento de la sentencia No. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, este último es la base para construir una teoría jurídica que favorezca a la construcción de procesos judiciales transparentes.

Al comparar los enfoques de los autores sobre la admisibilidad de la prueba y la motivación de las sentencias, se observa que ambos elementos son interdependientes para garantizar un proceso judicial justo. Tuzet (2021) expone un análisis común relacionado con los planteamientos de la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual trata específicamente de la prueba que respalda las afirmaciones fácticas hechas por las partes, en este contexto cumpliéndose con uno de los criterios rectores expuestos en la sentencia. Adicionalmente, propone los requisitos: debe ser admisible; presentada mediante algún acto ostensivo; debe ser "inferencializada" por las partes y los investigadores; evaluarse para determinar su valor probatorio y los investigadores deben considerar si la evidencia cumple con el estándar de prueba relevante. Con Figueroa (2020) coinciden en la admisibilidad y la valoración de la prueba, a través del razonamiento jurídico sobre los hechos. En cambio, Taruffo (2013) disiente de este criterio plantea que la sentencia basada solo en las pruebas favorables representa un riesgo del sesgo de confirmación y cause una distorsión del razonamiento. Este autor plantea un tema interesante, la construcción de hipótesis a través de la prueba

presentadas y ayuden a responder la verdad de los hechos sustentados en la normativa vigente.

Adicionalmente, Paredes (2022), por su parte, sostiene que la motivación también es crucial para la legitimidad del fallo y para el ejercicio del derecho a apelación. En contraste, Castro y Mendoza (2021) critica la aplicación uniforme de estos principios al señalar que la falta de motivación adecuada a veces se minimiza en la práctica judicial. Las deficiencias en la motivación de las sentencias pueden ser recurrentemente pasadas por alto, lo que afecta la percepción pública de la justicia. Los autores no especificas las deficiencias motivacionales planteadas por la Corte Constitucional, generalizan este punto, pero es un problema presente en la justicia ecuatoriana, estas puedan derivarse de la exclusión de la prueba como parte de la garantía de la motivación. También presentándose los vicios planteados por Valenzuela (2020) como:

1. Ausencia o falta de motivación; 2. Defecto de motivación y 3. Los defectos tienen carácter de sustanciales.

Rivera y Correa (2021), ratifican la importancia de la motivación para prevenir la evaluación arbitraria de la prueba, es una base para la explicación de los razonamiento que llevaron a la toma de una decisión por parte de un juez. Un error observable es definir la motivación como plantean Garza y Álvarez (2019), como una condición que da validez a las resoluciones o como indica Ferrajoli (2005), un acto de un juez que justifica un cursos de acción que es consistente con la verdad jurídica objetiva. La motivación y la prueba se erigen como pilares inseparables del debido proceso, garantizan la transparencia, la racionalidad y la justicia en las decisiones judiciales. La motivación permite a las partes comprender los razonamientos del juez y ejercer su derecho a impugnar la sentencia si así lo consideran necesario. Por su parte, la admisión y valoración adecuada de la prueba aseguran que la decisión judicial se fundamente en hechos fácticos verificados, evitando arbitrariedades y subjetividades.

Desde la interpretación de las teorías planteadas, los vicios planteados por Valenzuela (2020), responden a la hipótesis de los posibles riesgos que se han presentado en la justicia por deslegitimizar la admisibilidad de la prueba como un elemento fundamental del debido proceso, es injustificable que se separen la motivación y la prueba. La admisibilidad de la prueba exige el cumplimiento de estrictos criterios legales, incluyendo su presentación adecuada y la evaluación de su valor probatorio. Este rigor garantiza que solo se consideren en el proceso judicial las pruebas relevantes y legítimas. Por otro lado, la motivación de las sentencias implica una justificación detallada de las decisiones judiciales, abarcando tanto las premisas normativas como las fácticas. La relación entre estos elementos es crucial: la admisibilidad de la prueba influye directamente en la motivación de la sentencia, ya que esta última debe basarse en pruebas admisibles y valoradas correctamente. Así, la motivación de las sentencias no solo asegura un juicio justo, sino que también previene la arbitrariedad y fortalece la seguridad jurídica, garantizando el respeto integral del debido proceso. La correcta aplicación de estos principios por parte de los jueces es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos.

La Corte Constitucional presenta argumentos específicos que ayudan a la comprensión de la garantiza de la motivación, la jurisprudencia dictada en la sentencia es fundamental en la construcción de procesos eficientes. Al hacer referencia de los vicios una decisión puede tener incoherencia, impertinencia, incongruencia e incomprensibilidad y en lo vinculado a las deficiencias la argumentación jurídica caracterizar por ser inexistente, insuficiente o aparente. Si un proceso no inicia desde una adecuada admisibilidad de la prueba sustentada en el criterio normativo y fáctico planteado derivaría en las deficiencias y vicios, primero generándose insatisfacción en las partes involucradas e inseguridad jurídica.

En conclusión, la sentencia No. 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional, es una base para la construcción de un proceso judicial eficiente, cumpliéndose primero con el criterio rector planteado desde acciones que favorezcan a la adecuada admisibilidad de la prueba sustentándose en criterios facticos suficientes que ayuden a prevenir los vicios y deficiencias de la motivación en las resoluciones judicial. La jurisprudencia planteada por la Corte Constitucional es fundamental en el cumplimiento de los derechos a una seguridad jurídica basada en el debido proceso.

El estudio al constituirse en una revisión bibliográfica no tiene ningún conflicto de interés.

La autora no tiene ningún conflicto de interés relacionado con el tema de investigación.

La investigación se desarrolla dentro del ámbito del derecho procesal, explorando temas relacionados con sus principios y aplicaciones prácticas.

La autora contribuyó con la revisión bibliográfica completa utilizándose los buscadores relacionados y artículos derecho.

Un sincero agradecimiento a mi familia que brinda su apoyo en mi desarrollo profesional y compañeros de trabajo que facilitaron el desarrollo de la presente publicación.

Abal Oliú, A. (2016). Derecho Procesal. Tomo V (1a ed.). Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria.

Agudelo, M. (2005). El debido proceso. Opinión Jurídica: Publicación de La Facultad de Derecho de La Universidad de Medellín, 4(7), 89–105. https://doi.org/10.2307/j.ctv31zqf1f.27

Artavia, S., y Picado, C. (2018). Evidence in general. Costa Rican Institute of Scientific Procedural Law.

Asamblea Nacional. (2015). Codigo Orgánico General de Procesos. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 506 de 22-May.-2015, 1–267. https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Codigo- Orgánico-General-de-Procesos.pdf

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador.

Registro Oficial 449, 132.

Ávila, G. B., y Paredes, K. D. C. (2024). Legal analysis of the appraisal of evidence based on the rules of sound judgement. Espirales Multidisciplinary Journal of Scientific Research, 8(49), 1–17.

Bravo, L. M., y Coello, B. R. (2019). Caso No 13284-2016-01737 por Asesinato, que sigue La Fiscalía General del Estado en contra de Esmeralda Anchundia Karol Ivette: “La vulneración de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa en procesos penales” [Universidad San Gregorio]. In Trabajo de Investigación de Análisis de Caso. http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/1377/1/ESTUDIO DE CASO No 13284-2016-01737 DELITO ASESINATO.pdf

Cacpata, W. A., Cedeño, S. K., Prado, E. B., y Gil, A. S. (2021). La garantía de motivación en sentencias de procedimiento abreviado en el Cantón Santo Domingo. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(86), 2021. https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9nspe1/2007-7890-dilemas-9-spe1- 00086.pdf

Cárdenas, K. D., y Cárdenas, C. E. (2022). La Prueba y su Valoración dentro del Código Orgánico General de Procesos, Ecuador. Revista Científica Sociedad y Tecnología, 5(S1), 17–29. https://doi.org/10.51247/st.v5is1.230

Castro, P., y Mendoza, L. (2021). The Abbreviated Criminal Procedure within the COIP: Analysis according to the procedural principle of prohibition of self-incrimination. Revista Facultad de Jurisprudencia, 9(9), 221–239.

https://doi.org/10.26807/rfj.vi9.304

Corte Constitucional, (2016) Sentencia N.° 001-16-SEP-CC, Caso N.° 0021-11-EP http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE 6J2FsZnJlc2NvJywgdXVpZDonNjgxNGJhNjUtMzNiOC00N2U5LWE2YTMtNTg2N DVkNTA4Njg5LnBkZid9

Derecho Ecuador. (2005). Actos Procesales probatorios. Revista Derecho Ecuador. https://derechoecuador.com/actos-procesales-probatorios/

Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (7ma edició). Editorial Trotta.

Ferrer, J. (2011). Apuntes Sobre El Concepto De Motivación De Las Decisiones Judiciales. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía Del Derecho, 34, 87–107. https://www.scielo.org.mx/pdf/is/n34/n34a4.pdf

Figueroa, M. (2020). La motivación jurídica en la admisibilidad probatoria a partir del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) [Universidad Andina Simón Bolívar]. In Maestría en Derecho Procesal. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7792/1/T3375-MDP-Figueroa-La motivacion.pdf

Garza, D., y Álvarez, C. (2019). Análisis holístico de la argumentación y la motivación de la Sentencia según el derecho procedimental. Revista General de Derecho Procesal, 47, 12.

https://www.researchgate.net/publication/341150162_ANALISIS_HOLISTICO_DE

_LA_ARGUMENTACION_Y_LA_MOTIVACION_DE_LA_SENTENCIA_SEGUN_E L_DERECHO_PROCEDIMENTAL

Gómez Lara, C. (2006). El debido proceso como derecho humano. In Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau (pp. 341–358). UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/2.pdf

Klett, S. (2014). Proceso ordinario en el Código General del Proceso. Tomo II (1era edici). Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria.

Liza, L. M. (2022). Importancia de la motivación de las resoluciones. Revista Oficial Del Poder Judicial, 14(18). https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/610/893

Milione, C. (2015). El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho a la claridad: Reflexiones en torno a una deseada modernización del lenguaje jurídico. Estudios de Deusto, 63(2), 173. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5341911

Oyarte, R. (2006). La acción de amparo constitucional. Ecuador: Fundación Andrade y Asociados.

Paredes, R., Samaniego, D., Diaz, I., y Soxo, J. (2022). La motivación como una garantía del debido proceso en el sistema de aplicación de justicia ecuatoriana. Revista Universidad y Sociedad, 14(4), 674–681. https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/603/609

Prieto, C. (2003). El proceso y el debido proceso. Vniversitas, 52(106), 257. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14836/11976

Rivera, Ft. V., y Correa, J. E. (2021). La motivación de las sentencias constitucionales como garantía del derecho al debido proceso. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(110), 2021.

https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v9nspe1/2007-7890-dilemas 9-spe1-

00110.pdf

Taruffo, M. (2013). Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tuqueres, M., Benavides, C. F., Ned, Q., y Gallegos, S. (2023). Motivation of Pretrial Detention Orders issued by the Judges of the Criminal Unit in Santo Domingo 2022. Baltic Journal of Law y Politics, 16(3), 1436–1451. https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/download/1449/1458/1743

Tuzet, G. (2021). Evidence Assessment and Standards of Proof: a Messy Issue. Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio, 2, 87–113. https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i2.22480

Valenzuela, G. F. (2020). Enfoque actual de la motivación de las sentencias. Su análisis como componente del debido proceso. Revista de Derecho, 21(21), 72–90. http://www.scielo.edu.uy/pdf/rd/n21/2393-6193-rd-21-72.pdf

Vásquez, E. (2020). Argumentación de las sentencias de tribunales de garantías penales en el Ecuador. In Maestría en Derecho Penal. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7431/1/T3228-MDPE-Vásquez- Argumentacion.pdf

Stefanía Jeanneth Tovar Jacome. ORCID iD ![]() https://orcid.org/0009-0005-0149-3542 Es una profesional en Derecho Administrativo y Administración Tributaria. Obtuvo su Ingeniería en Marketing y Gestión de Negocios, también obtuvo el título de Abogada de los Juzgados de la República del Ecuador. Es Magister en Derecho Administrativo y además en Administración Tributaria. Su línea de investigación se direcciona al derecho tributario y la mediación. Actualmente labora en la Universidad Técnica de Ambato.

https://orcid.org/0009-0005-0149-3542 Es una profesional en Derecho Administrativo y Administración Tributaria. Obtuvo su Ingeniería en Marketing y Gestión de Negocios, también obtuvo el título de Abogada de los Juzgados de la República del Ecuador. Es Magister en Derecho Administrativo y además en Administración Tributaria. Su línea de investigación se direcciona al derecho tributario y la mediación. Actualmente labora en la Universidad Técnica de Ambato.

![]()

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, US